Autore: Frank Graegorius, pseudonimo del dottor Libero Samale.

Anno: 2005 (romanzo però scritto negli anni '60, uscito col titolo Il Golem nella serie I Racconti di Dracula).

Edizione: Greco & Greco.

Genere: Horror.

Genere: Horror.

Pagine: 135.

Prezzo: 10,50 euro.

Prezzo: 10,50 euro.

Commento di Matteo Mancini.

Romanzo scritto a metà del secolo scorso, probabilmente nel 1963, per essere inserito nella serie horror italiana I Racconti di Dracula ideata dal nobile siciliano Antonino Cantarella e ribattezzata, dopo decenni, come la Weird Tales Italiana, una serie dove trovavano spazio attori shakesperiani e registi di spaghetti western poi passati a fare da periti di balistica per il Tribunale di Roma. Serie questa che costituisce il fiore all'occhiello della narrativa horror nostrana ma che purtroppo, non essendo legata a grandi editori, è di fatto sconosciuta e di difficile reperibilità. C'è allora da elogiare il lavoro di Sergio Bissoli, scrittore e saggista e grande cultore della narrativa fantastica italiana (non chiamatela di genere, perché è riduttivo) degli anni '60 e '70, e non solo di questa, naturalmente. Una passione che lo ha spinto, quando ancora gli autori della collana erano in vita, a mettersi in contatto con ciascuno di loro. L'impresa potrebbe sembrare, seppur ardimentosa e volenterosa, tutt'altro che difficile da compiere, penserete voi. E invece fu titanica poiché questi autori, per ragioni contrattuali (dovute all'idiozia del pubblico italiano, sempre orientato a cassare i propri artisti, sia che siano registi sia che siano scrittori), erano costretti a nascondersi dietro pseudonimi inglesi arrivando persino a ricreare delle biografie di comodo e di fantasia. Perché questo? Perché se i lettori avessero saputo che gli scrittori erano italiani mica avrebbero comprato le copie, ne sa qualcosa anche Riccardo Freda quando uscì il primo horror movie italiano, I Vampiri, e il pubblico fuori dalla sala mormorava che non sarebbe entrato perché mica era un film americano... Sotterfugi che però non furono sufficienti a frenare la curiosità di Bissoli. L'autore era innamorato della collana, voleva conoscere questi fantomatici scrittori australiani, americani e inglesi di cui non vi era altra traccia nel mondo editoriale. A questo infatti erano giunte le sue indagini. Niente di niente. Alla fine però la soluzione che ha condiviso con tutti gli appassionati, mettendo nero su bianco gli scambi epistolari intrattenuti con questi autori, riportandoli all'interno di un saggio La Storia dei Racconti di Dracula pubblicato per le edizioni Profondo Rosso. Un volume quest'ultimo un po' caro, ma indispensabile per la tradizione horror italiana, in cui rivela aneddoti e ripercorre la genesi e la fine di questo bel momento della narrativa horror italiana.

Oltre a Bissoli un grande elogio è da fare alla piccola Dagon Press, casa editrice minusola, autofinanziata, sempre tesa a proporre ai suoi fan volumi inediti in Italia della Grande Narrativa Fantastica, ma anche a riproporre i romanzi brevi dei più grandi autori della serie I Racconti di Dracula, proprio su consiglio e aiuto di Sergio Bissoli. Il romanzo qui esaminato fa parte di questa serie, in cui fu proposto con il più appropriato titolo de Il Golem, omaggio forse anche all'omonimo romanzo dell'austriaco Gustav Meyrink, e riproposto con tale titolo dalla Dagon Press e, prima di loro (unico caso tra tutti i Racconti di Dracula), dalla Greco & Greco che lo ha messo sul mercato nel 2005, sempre con Bissoli in cabina di regia, col titolo Sinfonia del Terrore.

Vediamo un po' ora chi è l'autore. Si tratta dello psichiatra, autore di svariati testi dedicati alla mente e alle cure delle malattie mentali, Libero Samale. "Autentico genio della narrativa nera" lo definisce il suo cultore e studioso Sergio Bissoli. Personaggio monumentale il Dottor Samale, appassionato di occultismo, pratiche medianiche ma anche, e soprattutto (per quel che interessa a noi), di narrativa. Possedeva una collezione di oltre seimila libri, oltre a volumi acquistati in giro per il mondo tutti incentrati su riti magici e leggende popolari. Sì, perché il dottor Samale era anche un inguaribile viaggiatore, con la mente come il più illustre predecessore Emilio Salgari, ma anche col corpo. A differenza del gusto esotico del collega di penna prediligeva i paesi dell'est Europa, perché più calati nell'atmosfera magica. Ecco che le sedi dei suoi viaggi innumerevoli ricadevano in Cecoslovacchia, Ungheria, Romania. Andava in giro non tanto per turismo, ma per fare conoscenze, per crescere spiritualmente e culturalmente. Più le persone erano strane o davano dimostrazione di possedere qualità che andavano oltre i canoni del comune vivere, più diventavano sue amiche. Si parla di una vera e propria schiera di medium, sciamani, occultisti, personaggi enigmatici con cui era in relazione e con cui si misurava, sfidando ordini e confrontandosi con movimenti esoterici più o meno segreti. Un vezzo che poi è comune a molti autori di narrativa fantastica di fine ottocento primi del novecento, basti ricordare, uno su tutti, l'immenso Conan Doyle che passava da uno spiritista all'altro per testare le sue teorie sull'Aldilà, fino a scontrarsi con l'amico Harry Houdini.

Figlio di un perseguitato politico, originario della Basilicata, dal carattere chiuso ma buono d'animo, e di una coraggiosa professoressa fiorentina i cui fratelli (gli zii di Libero), da fonti acquisite su internet, erano gli ingegneri che progettarono i ponti sull'Arno sia a Firenze che a Pisa, Libero vede la luce proprio in Toscana, a Firenze, terzogenito, dopo Vera e Sonia così chiamate dalla madre perché accanita lettrice e appassionata del romanzo Guerra e Pace di Tolstoij.

Cognome atipico quello dei Samale, si pensa di origine araba, una famiglia che fa dei peregrinaggi il proprio marchio di fabbrica. Dopo pochi anni dalla nascita, Libero si sposta in giro per l'Italia, soprattutto in Emilia, con la famiglia. La sorella Vera si trasferisce addirittura in Inghilterra dove si stabilizza e diviene insegnante. Libero invece frequenta l'università, come Conan Doyle sposa medicina, più per volere del padre che per inclinazione naturale. Curiosamente eredita dal principale personaggio dello scrittore scozzese, ma di origine irlandese, la passione per il violino e una sconfinata curiosità aperta su più campi del sapere. Incredibile poliglotta, capace di comprendere persino ebraico e arabo, si appassiona presto alla narrativa, senza però dimenticare gli studi che completa a Bologna. Diventa medico e parte dal basso. Dapprima presso la mutua, poi fa tappa in più studi dell'Emilia facendo esperienze persino in Croazia. E qua che conosce la sua futura moglie, una pianista di Pola, che sposa trasferendosi a Imola. La cittadina in cui ha sede il famoso autodromo di Formula 1 si presta per uno degli aneddoti più curiosi della famiglia Samale, almeno per chi scrive. Durante i bombardamenti per la liberazione dell'italia dalle truppe nazi-fasciste, il dottor Samale sta dormendo in una stalla per paura che qualche bomba possa cadere sulla casa, eventualità che puntualmente si materializza. Il fischio delle bombe che piovono e il boato sono lancinanti, le lingue di fuoco colorano le tenebre avviluppando la timidezza propria della notte. Urla, pianti e grida strozzano i cuori, come pugni in pieno stomaco che cacciano via gli ultimi vortici di ossigeno. La gente scappa in ogni dove, la pazzia consuma la ragione, rende simili agli animali, tutto istinto e zero controllo. La signora Nilde, questo il nome della moglie, però è donna coraggiosa, non si fa prendere dalla situazione, fa la cosa saggia. Si alza, si lancia fuori dalla stalla e accorre verso la casa squartata dalle lame grezze liberate dalle carlinghe dei maiali volanti, come li chiamava lo scrittore inglese della RAF Leslie Allin Lewis. Il passo è veloce, la fronte imperlata dal sudore. Entra in casa, non fa caso all'acro odore del fumo, che gli aggredisce le narici, né ai rumori che violentano la quiete simili al terrore che esplode in un mattatoio. Accorre per salvare quel poco di cibo che può portare via. Una salsiccia, dei frutti, un pezzo di pane... non è che in quel periodo ci fosse molto di più. Il Dottor Samale, invece, che fa? Insegue la moglie, ma non per aiutarla o confortarla. Prima di tutto vengono i i libri... Sfida la morte come un personaggio delle sue storie, magari armato di fioretto piuttosto che di sciabola, vola sulle fiamme, le attraversa, benedetto da una forza ultraterrena sensibile al sapere occulto serrato in impenetrabili strati di fogli. Quindi esce e, in mezzo al frambusto, zigzaga nella follia propria della bestialità umana con pile di volumi sulla schiena da collocare al riparo dalla proverbiale bomba a cui la cultura certo poco importa... Mitico!

Finita la guerra, arrivano tempi migliori per il dottore. E' ancora medico della mutua a Bologna, ma cinque anni dopo la sua carriera inizia a decollare, parimenti alla passione per la letteratura. Inventa, insieme a un collega, la Chionina per arginare la tubercolosi, scrive persino un trattato in materia e brevetta la scoperta, ma ha la sfortuna di esser superato da un medicinale inglese più incisivo. Inizia allora a interessarsi di psicologia medica. Passione quest'ultima che lo porterà a specializzarsi in psichiatria e a traferirsi a Roma. E' nella capitale, poco prima degli anni '60, che forgia l'interesse che lo lancerà nella scrittura, ovvero la passione per l'esoterismo. A "iniziarlo", oltre al pittore Ivan Mosca, è un collega psichiatra dal nome quanto mai adatto all'argomento: Servadio.

Dal 1960, a quarantasei anni, sotto il nome di Frank Graegorius, Libero Samale da sfogo alla propria passione e scrive qualcosa come cento romanzi, prevalentemente horror con risvolti esoterici e ambientazioni sparse in giro per l'Europa. Soluzione quest'ultima che permette all'autore di inserire leggende e folklore locale di cui ha preso cognizione diretta grazie agli innumerevoli viaggi intrapresi.

Un ictus lo colpisce nel 1984, lo rende semi infermo. Il danno è tanto grave che muore dopo appena nove mesi dalla lesione per un'ulteriore emorragia. Viene sepolto nel cimitero di Prima Porta, a Roma.

Libero Samale era uno scrittore che trattava temi macabri, con grande gusto nell'evocare atmosfere dense di mistero, oniriche e tendenti al claustrofobico, in questo forse il migliore in Italia. Meno ridondante e ripetitivo di Lovecraft, di certo meno pessimista e più legato alla tradizione esoterica (piuttosto che a inventare nuovi mondi o a toccare la fantascienza), ma forse meno capace di tenere compatto l'intero involucro al cui interno si compongono i passi di una storia. Di certo dotato di una verve ironica capace di renderlo simpatico. All'amico Sergio Bissoli, una volta, raccontò: "Un editore mi ha proposto di scrivere romanzi rosa... A me che scrivo romanzi gialli e neri, come i colori della bandiera asburgica. Via, su... Siamo seri!" Divertente il riferimento alla bandiera asburgica, davvero una chicca, specie quando dice di esser seri, in ossequio, penso io, al notorio umorismo asburgico. Una frase da cui però si evince anche lo spirito dell'autore, il suo approccio alla narrativa, un approccio che non è affatto dettato da ragioni commerciali. Samale utilizzava la scrittura come via per restare giovani, una magia autoindotta che traccia percorsi invisibili per evadare dalla monotonia che spesso caratterizza la vita di tutti i giorni, da qui la ricerca del fantastico, dell'avventura, buttando un occhio, e qualcosa di più di un occhio, verso quell'altrove su cui i sofisti affermavano di non doversi interrogare. "Scrivete soprattutto per voi" soleva dire ai colleghi in crisi di riscontri, anche per evitare che subissero fuorvianti influenze.

Abbiamo parlato dell'autore, adesso passiamo al testo, uno dei primi di Samale, uscito nel 1963, col numero 42 nella collana I Racconti di Dracula. Il titolo di uscita originario è fin da subito evocativo circa il contenuto del romanzo. Samale lo intitola, giustamente, Il Golem, scelta dettata dalla creatura leggendaria della tradizione ebraica protagonista nella parte terminale dell'elaborato, piuttosto che omaggio al famoso romanzo di Gustav Meyrink edito, col medesimo titolo, nel 1913 e divenuto uno dei romanzi importanti, se non il più importante, nel panorama letterario fantastico teutonico delle immediato dopo guerra. Vedremo nel testo come sia intenzione dell'autore avvicinarsi alla tradizione che sta alla base della figura del golem, anziché ispirarsi all'introspezione evocata dal collega austriaco che usa il golem in forma indiretta e non come un essere votato alla protezione degli ebrei da soprusi e angherie. Meyrink tende a nascondere addirittura la creatura, la trasforma in un qualcosa di ectoplasmatico, una specie di spettro che ricompare ogni 33 anni in un ghetto praghese, creando quel disordine ricordo della nefasta fuga verificatesi secoli indietro, quando il rabbino interessato dalla genesi dell'essere ne perse il controllo, un po' come, ci perdoneranno i puristi, raccontato da Crichton nella fuga dei dinosauri nel parco del Jurassic Park. Samale è vicino alla tradizione, se vogliamo il suo romanzo si accosta, pur restando più fedele alla tradizione, al capolavoro dell'espressionismo tedesco, anch'esso intitolato Il Golem e anch'esso privo di relazioni con Meyrink (contrariamente a quanto abbia sostenuto qualcuno su alcuni volumi). Film quest'ultimo uscito nel 1915 e diretto da Henrik Galeen e da Paul Wegener (cinque anni dopo sarà girato un prequel). Un film che parte dalla tradizione per preferire, in corso d'opera, sviluppo più vicini, se vogliamo, al Frankenstein di Mary Shelley (1818) piuttosto che ai lavori di Meyrink o alle leggende di Rabbi Low. Romanzo, quest'ultimo, a sua volta anticipato da L'Uomo della Sabbia - Der Sandmann (1815) di Ernst Theodor A. Hoffmann che per primo, pur se in chiave originale e fantascientifica (essendo il Dottor Spalanzani uno scienziato, non un mago o un alchemico o un cabbalista), ha portato in narrativa la figura dell'automa.

Ma vediamo prima di chiarire che cosa sia il golem. Innanzi tutto individuiamo l'area e la tradizione di appartenenza. Il golem viene spesso definito una "figura stanziale", poiché strettamente correlata alla tradizione cecoslovacca e, ancor più nel dettaglio, ai quartieri ebraici praghesi. Si tratta di un'analisi un po' superficiale, che trova forse corrispondenza nella narrativa ma non certo nella tradizione culturale dove ha una valenza e un significato molto più ampio e profondo, che si dilata per tutta la storia dell'uomo. Una figura che è in stretta relazione con la "genesi" dei testi sacri, significando "golem" materia grezza, informe, se vogliamo un qualcosa da plasmare come l'argilla e la terra nelle mani di Dio nell'ultimo giorno, dei sette (che poi son sei effettivi), dedicati alla creazione. Un termine che ai tempi moderni, in ebraico, viene usato anche per individuare i robot antropomorfi.

La parola compare per la prima volta proprio nei testi sacri, nel Tanakh, al verso sedici del salmo 139. Si tratta di un sostantivo che richiama il verbo "avviluppare" da intendersi, secondo interpretazioni esegete di studiosi della materia, "cosa ravvolta in sé stessa, ancora informe", in altri termini embrionale e dunque ancora imperfetta, accostata ad Adamo prima che Dio lo dotasse di un'anima. Il golem viene poi definito ne la Vulgata (382) di San Girolamo, ovvero la prima traduzione in lingua latina dall'ebraico della Bibbia, quale "Imperfetto, il non sviluppato, l'esistenza che precede l'essenza, la confusione che implica l'ordine e così via, di anologia in anologia". Dunque un termine e una figura antichissima, legata alla nascita delle religioni monoteiste e più fedelmente di quella ebraica, da cui poi si è quasi liberata per entrare nell'immaginifico dove prendono forma leggende e da queste la narrativa. E così, dalla genesi dell'uomo per opera di Dio, si è giunti alla genesi imperfetta per mano dell'uomo stesso, più nello specifico, dei maestri della Kabbalah in grado di plasmare una creatura gigantesca di argilla, secondo i dettami de Il Libro della Creazione (lo Sefer Yetzirah), e di renderla "viva" in virtù della conoscenza degli alfabeti delle 121 porte da ripetere sugli organi della creatura nonché della conoscenza delle parole proferite da Dio nell'atto della creazione di Adamo. A quest'ultimo riguardo, aspetto questo ripreso anche dalla narrativa, è fondamentale l'incisione della parola "AEMETH" ("verità") sulla fronte della creatura o sotto la sua lingua piuttosto che dietro i denti. Una combinazione di lettere, a emulare la parola proferita da Dio al cospetto di Adamo, in grado di animare la creatura, arrestabile in seguito solo cancellando il dittongo "AE" così da creare la parola "METH" ("morte"). Da qui il mito da non confondere con quello dell'homunculus, essere anch'esso antropomorfo, ma di creazione alchemica piuttosto che cabbalistica, risultato finale di un processo "sporco" e ancor più "blasfemo" rispetto alla tradizione del golem, che invece è legata alla tradizone divina, poiché tende a scimmiottare, per altra via, il tema della creazione addirittura prevedendo la presenza di sterco di cavallo e di seme umano. Da qui il monito dei maestri della Kabbalah: "L'uomo che crea la vita in modo artificiale, uccide la presenza di Dio suscitando l'idolatria, poiché passare dal simbolo mistico alla realtà uccide Dio in quanto la formula completa informa un altro testo."

E qual'era allora lo scopo di queste creature antropomorfe, mute e prive di anima? In origine era quello di proteggere la popolazione ebraica dai soprusi e dalle angherie, ma anche di rispondere agli ordini del loro creatore per eseguire lavori pesanti. Quest'ultima evoluzione è dovuta soprattutto alle storie che gravitavano, nel XVI secolo, attorno alla figura del rabbino Jeudah Low di Praga. Secondo la leggenda, questo rabbino, nel 1580 plasmò dal fango della Moldava il Golem e perseverò in queste creazioni per impiegare gli esseri per le ragioni sopracitate. Purtroppo però era incapace di controllarli nel lungo periodo, a causa dalla costante ma graduale crescita di dimensione degli stessi. Allora ecco l'intervento volto a eliminare il dittongo della vita, fin quando un giorno perse il controllo di una sua creatura che devastò l'intero villaggio. Leggenda quest'ultima che sta alla base delle storie della narrativa e che, come vedremo, è lo spunto di ispirazione del romanzo di Libero Samale aka Frank Graegorius.

Per dirla in termini semplici, con la figura del Golem l'uomo gioca a fare Dio, emulandolo nell'atto di creare vita, partendo dal medesimo fango e argilla e usando la stessa "magia", definiamola così, per dare vita e corpo alla creazione, senza però esser in grado di infondere l'anima e la carne al uomo plasmato. Da qui un essere imperfetto, privo di emozioni, paure, parola e pensiero... un automa, appunto.

Su questo tema rinvio all'articolo dell'amico Giuliano Conconi che sulla materia ha compiuto un vero e proprio studio. Trovate qua un sunto: http://nerocafe.net/nero-history/la-leggenda-del-golem/

Chiarito di cosa si stia parlando, analizziamo il romanzo di Samale. Centotrentacinque pagine circa, tredici capitoli seguiti dalla conclusione, storia tutta ambientata in una notte, in un paese di campagna sul confine della Slovacchia.

Protagonista è un giovane procuratore legale, Jan Hodza, che ricorda vagamente il Jonathan Harker del Dracula di Stoker. Come il più famoso collega, Jan viene inviato dal suo studio in un paese periferico di campagna, Poldice, per relazionarsi con un ricco mercante. Questa volta il giovane non deve trattare un acquisto, bensì una vendita sui Monti Tatra (località che da il nome a un lussuoso marchio di auto ceke, n.d.r.). Lo accompagna nel viaggio un losco e ambiguo contrabbandiere, tale Milan. Il cliente, un po' come Dracula, è un misantropo che esce poco di casa e su cui girano strane voci di stregoneria. A differenza però dell'antagonista di Stoker, il cliente di Jan, tale Simeon Goldstein, è un cabbalista votato al bene, quanto meno nelle intenzioni.

La sfortuna del protagonista è di giungere in paese nella serata sbagliata, la notte definita del diavolo. Muore infatti un giovane di tubercolosi e il popolo, fatto di bigotti e di pagani che finiscono col rinnegare la parola di Dio rappresentata dal tentativo di un prete che cerca di farli ragionare, si scaglia contro il vecchio cabbalista. Lo accusano infatti di stregoneria, inoltre lanciano proclami antisemiti e il vecchio è un ebreo. Il protagonista deve star ben attento a dire dove si reca, un po' come l'Harker di Stoker quando giunge in Romania, anche se a differenza del romanzo dell'irlandese gli indigeni stanno progettando di assaltare la magione dell'uomo. Se gli zigani rumeni sono al servizio del principe della notte, quelli ceki sono tutti contro il cabbalista. Diciamo che Simeon è una sorta di negativo di Dracula e dunque un corrispettivo benigno. I locali, un volgo degenere, si fanno infatti forza della carica di una strega, la regina degli Zigani, che è l'elemento di maggiore personalità del paese in cui trova spazio un campo di nomadi. La vecchia, insieme alla sua combriccola, va in giro a estorcere denaro sotto la minaccia di maledizioni, garantisce guarigioni in cambio di denaro, scredita medici e uomini di religione, ma soprattutto si scaglia contro il grande rivale ebreo. Samale non spiega più di tanto il motivo, lo pone solo come lotta tra la bellissima figlia della zingara, anch'essa strega che evoca demoni e ipnotizza con il ricorso di droghe, musica e suggestione, e la nipote del cabbalista, entrambe interessate al giovane procuratore piovuto in paese. La prima usa la seduzione erotica e il ballo, la seconda la dolcezza timida e casta. La prima è falsa ma eccitante (carica erotica enorme ed elegante ben resa da Samale), la seconda sincera e castigata. La zingara è attratta dalla purezza del giovane, la vuole contaminare per inebriarlo e portarlo alla perdizione strappandogli via l'anima e, non da ultimo, i suoi patrimoni. Diametralmente opposto l'obiettivo dell'altra. Se quest'ultima vuole il cuore del giovane per condividere la vita fino all'intervento della morte, la prima desidera domarlo per provare a se stessa quanto sia forte. Dunque la dicotomia dell'altruismo funzionale al donarsi all'altro contro l'egoismo funzionale all'affermazione personale. E' il vecchio tema della magia bianca contro la magia nera, su cui si innesca la passione amorosa di cui il protagonista è pedina vittima degli eventi, assimilabile a una biglia che schizza da una parte all'altra, protagonista di un flipper impazzito e schiavo di ingranaggi più grandi.

Tutto succede in ventiquattro ore, un incubo dove fanno il loro gioco le droghe, l'alcool, le allucinazioni più perverse, agevolate da quadri sinistri, tarocchi, riti magici e musica ipnotica. Jan riesce a resistere grazie alla forza d'animo, a una purezza che gli permette di contemplare il golem, prima che questo entri in azione, senza subire danno alcuno, contrariamente alla leggenda che dice che chi guarda il golem muore poiché ciò è prerogativa degli eletti. E' per questo che il vecchio Simeon gli affida la nipote, come se l'arrivo del giovane fosse il risultato di un destino già scritto e di cui il vecchio ha sempre saputo.

L'incontro tra i due avviene nella casa del vecchio ed è una visione che stordisce Jan, sempre sul filo da cui è facile cadere negli abissi del non ritorno ovvero quelli della pazzia. Il vecchio è un ottantenne ancora in forma, è seduto con un libro in grembo ed è contornato da strani quadri. Ha alle spalle un'enorme gigantografia che rappresenta un vecchio disteso in una bara scoperta (ancora rimandi indiretti a Dracula), sulla quale se ne sta appollaiato un corvo (animale dalla forte ma contraddittoria carica simbolica), oltre al quale divampano fiamme che avvolgono una grottesca creatura androgina, metà uomo e metà donna, sospesa fra nubi tempestose. Samale/Graegorius impreziosisce il testo di molte descrizioni come questa, dotando il tutto di un forte simbolismo non sempre facilmente intelliggibile. Purtroppo la parte centrale è un continuo passsare da realtà a visioni, molto affascinante senz'altro ma che dilata il contenuto, col povero Jan costretto a subire un bombardamento di immagini e di incubi per poi tornare a immergersi nella follia di una notte degenere (forse ancor più folle delle visioni arcane), sperando di salvare Simeon e la sua nipote dalla spinta omicida di un intero popolo. Tra le visioni è centrale quella di un mascherone scolpito nel marmo, una faccia ipocrita, vagamente asimmetrica nei lineamenti con un sorriso "faunesco" distorto, accompagnato dall'iscrizione in caratteri gotici "In Hoc Signo, Perdes".

Solo negli ultmi capitoli, quando i due giovani saranno nelle grinfie della giovane strega ormai sul punto di soccombere, entrerà in azione il golem. Se da una parte Graegorius riesce a creare aspettativa e a suscitare orrore (su tutti è da segnalare l'attacco dei topi che cercheranno di sbranare i due prigionieri protagonisti, incapaci di difendersi perché legati), pecca un po' nella costruzione dei dialoghi, a mio avviso troppo cinematografici. C'è invece da elogiare il rispetto della tradizione dell'antica figura ebraica. Il golem, antropomorfo e costruito di argilla, da statua, entra in azione grazie a una pergamena contenente il nome di Dio e che Simeon gli infila in bocca. Ecco che si anima per portare aiuto al suo creatore e si scaglia contro la popolazione impazzita, facendo scempio e distruggendo quanto gli capiti a tiro. A violenza si risponde con violenza, curioso che il nome di Dio venga quindi fatto inserire in bocca alla creatura, quasi come verbo, come voce silente dato che l'essere è muto, ma di questi tempi si potrebbe anche capire il perché, visto che non succede poi molto di diverso in nome della religione. I nomadi vengono travolti, così come i popolani ignoranti. A ogni gesto l'essere cresce di dimensioni, diventa una sorta di dinosauro. Ideale metafora che vuole che dalla violenza nasca ulteriore violenza in una spirale crescente di morte e di distruzione, aspetti questi ultimi che Graegorius andrà a descrivere con scenari proprio di un campo di battaglia. "Il fragore cadenzato, che aveva già scosso la terra tornò a farsi udire sovrastando il vocio scomposto della folla... Quel tremito si trasformò in un terremoto che sussultò e ondulò a lungo", questo è il clima apocalittico in cui va a versare l'epilogo, proprio come quando in Jurassic Park le creature estinte da Dio per lasciar spazio all'uomo vengono riportate in vita da quest'ultimo in quella che altro non è la base iniziale della genesi: la manipolazione del DNA, da intendersi come la lavorazione dell'argilla e della terra usata da Dio all'alba del mondo. Un gioco pericoloso, come sottolinea Spielberg quando parla della genetica (da leggersi creazione) quale forza più dirompente che esista col rischio di usarla come un bambino (leggersi uomo) che giochi con la pistola (leggersi distruzione) del padre (leggersi Dio).

Graegorius introduce qua un contenuto di valenza metaforica, qualificando l'essere come un qualcosa di neutro, originariamente inoffensivo come tutte le creazioni dell'uomo, ma che assume connotati negativi in funzione dell'ambiente in cui viene inserito o che comunque funge da catalizzatore delle passioni umane con conseguenze negative se queste assumono valore distruttivo. E' un po' l'esempio costituito dall'energia nucleare, nata non certo per essere distruttiva o per placare un popolo (quello giapponese) fin troppo belligerante e tutt'altro che arrendevole, ma che poi... abbiamo visto le conseguenze. "Il golem diventava sempre più alto, sempre più grosso, come se la malvagità umana accumulata dentro di lui nutrisse il suo corpo d'argilla via via che centuplicava il suo furore."

Gli ultimi due capitoli del romanzo sono notevoli, Graegorius si serve di una figura leggendaria per ricreare riflessioni che si sviluppano su versanti esoterici ma anche essoterici. Da quest'ultimo punto di vista si pongono riflessioni relative alle capacità distruttive delle scoperte dell'uomo, che finiscono per prendere una piega contraria alla creazione e alla costruzione, al miglioramento umano. Dalla genesi nasce così la morte, un po' come minacciato da quei moniti che abbiamo evidenziato quando abbiam parlato dei pericoli connessi alla creazione del golem, al voler ergersi quale soggetti che giocano nell'imitare Dio senza rendersi conto che questo non è stato concesso all'uomo, il quale è solo un ospite di un mondo creato da altri. Atteggiamenti arroganti che portano alla guerra, perché, in fondo, l'uomo, o meglio la massa, è cattiva, regala spesso il peggio per la volontà di sopraffare chi è diverso, chi è migliore o chi, come diceva Socrate, assume l'atteggiamento del tafano per cercare di convincere che è più importante la cura dell'anima rispetto al materialismo. Notevole conclusione, che non anticipo, ma che è in perfetta linea con la tradizione ebraica del sacrificio e in cui il cabbalista capisce di aver peccato, perché ha agito in nome di Dio creando distruzione, contravvenendo a uno dei dettami donati sul Sinai. "Ho voluto imitare Leon Ben Bezabel, per proteggere la mia famiglia. Ma ho peccato. Ho scatenato le forze dell'inferno e, quel che è peggio, mi sono servito del nome del signore di Giustizia!" Ecco che, implicitamente, Graegorius propone il tema del rapporto magia bianca - magia nera, evidenziando come il confine sia molto sottile e come sia difficile restare in una zona franca quando si ricorre alla magia per perseguire risultati esterni. La magia è sempre pericolosa, perché si fonda sull'evocazione di intelligenze esterne per ottenere come risultato il controllo, il potere e il dominio, tutti aspetti negativi. Il vero asceta deve invece sviluppare il proprio io, aiutare gli altri a fare altrettanto e non perseguire biechi risultati apprezzabili in termini economici o di potere. Ecco allora che il golem, come spiega Goldstein, nella visione di Samale, "è la stessa umanità destinata a perire per colpa della sua bestialità"

In definitiva Sinfonia del Terrore alias Il Golem è un breve romanzo dell'orrore, che si legge molto velocemente e scorre in modo fluente, testimonianza di una narrativa fantastica italiana che in modo assurdo si persevera, salvo pochi appassionati, a voler continuare a tenere sepolta nell'undergroung. Ci sono dei limiti, forse l'opera paga qualcosa nel fatto di essere diluita da una duplice anima, da una parte quella visionaria che si sviluppa in una dimensione fantasiosa e claustrofobica, una sorta di peregrinaccio mentale indotto da svariate componenti e fatto di colori, fughe in dedali sotterranei, apparizioni oniriche e inquietanti; dall'altra, la più interessante, quella terrena, che diviene teatro di scontro tra il male e un bene che si trasforma anch'esso in male, per mano di una creatura neutra figlia della mitologia religiosa ebraica che si anima però in funzione del mondo in cui viene chiamata a vivere; un mondo che non può che essere animato da propositi malvagi e, a loro modo, distruttivi, dove corruzione (carnale ed economica), ignoranza e materialismo trovano sempre terreno fertile. Un humus che dona frutti avariati e velenosi come quelli che costarono la cacciata dall'eden di quella prima creatura che, secondo alcuni racconti, costituì l'evoluzione dal golem all'uomo e che ne testi risponde al nome di Adamo. Mitologia e religione che si inseguono dunque in un'eterna corsa, sotto la benedizione di quella narrativa reputata da molti come minoritaria, ma che invece costituisce spesso campo di capolavori incompresi: lunga vita dunque alla narrativa fantastica e ai suoi immortali autori.

Oltre a Bissoli un grande elogio è da fare alla piccola Dagon Press, casa editrice minusola, autofinanziata, sempre tesa a proporre ai suoi fan volumi inediti in Italia della Grande Narrativa Fantastica, ma anche a riproporre i romanzi brevi dei più grandi autori della serie I Racconti di Dracula, proprio su consiglio e aiuto di Sergio Bissoli. Il romanzo qui esaminato fa parte di questa serie, in cui fu proposto con il più appropriato titolo de Il Golem, omaggio forse anche all'omonimo romanzo dell'austriaco Gustav Meyrink, e riproposto con tale titolo dalla Dagon Press e, prima di loro (unico caso tra tutti i Racconti di Dracula), dalla Greco & Greco che lo ha messo sul mercato nel 2005, sempre con Bissoli in cabina di regia, col titolo Sinfonia del Terrore.

Vediamo un po' ora chi è l'autore. Si tratta dello psichiatra, autore di svariati testi dedicati alla mente e alle cure delle malattie mentali, Libero Samale. "Autentico genio della narrativa nera" lo definisce il suo cultore e studioso Sergio Bissoli. Personaggio monumentale il Dottor Samale, appassionato di occultismo, pratiche medianiche ma anche, e soprattutto (per quel che interessa a noi), di narrativa. Possedeva una collezione di oltre seimila libri, oltre a volumi acquistati in giro per il mondo tutti incentrati su riti magici e leggende popolari. Sì, perché il dottor Samale era anche un inguaribile viaggiatore, con la mente come il più illustre predecessore Emilio Salgari, ma anche col corpo. A differenza del gusto esotico del collega di penna prediligeva i paesi dell'est Europa, perché più calati nell'atmosfera magica. Ecco che le sedi dei suoi viaggi innumerevoli ricadevano in Cecoslovacchia, Ungheria, Romania. Andava in giro non tanto per turismo, ma per fare conoscenze, per crescere spiritualmente e culturalmente. Più le persone erano strane o davano dimostrazione di possedere qualità che andavano oltre i canoni del comune vivere, più diventavano sue amiche. Si parla di una vera e propria schiera di medium, sciamani, occultisti, personaggi enigmatici con cui era in relazione e con cui si misurava, sfidando ordini e confrontandosi con movimenti esoterici più o meno segreti. Un vezzo che poi è comune a molti autori di narrativa fantastica di fine ottocento primi del novecento, basti ricordare, uno su tutti, l'immenso Conan Doyle che passava da uno spiritista all'altro per testare le sue teorie sull'Aldilà, fino a scontrarsi con l'amico Harry Houdini.

Figlio di un perseguitato politico, originario della Basilicata, dal carattere chiuso ma buono d'animo, e di una coraggiosa professoressa fiorentina i cui fratelli (gli zii di Libero), da fonti acquisite su internet, erano gli ingegneri che progettarono i ponti sull'Arno sia a Firenze che a Pisa, Libero vede la luce proprio in Toscana, a Firenze, terzogenito, dopo Vera e Sonia così chiamate dalla madre perché accanita lettrice e appassionata del romanzo Guerra e Pace di Tolstoij.

Cognome atipico quello dei Samale, si pensa di origine araba, una famiglia che fa dei peregrinaggi il proprio marchio di fabbrica. Dopo pochi anni dalla nascita, Libero si sposta in giro per l'Italia, soprattutto in Emilia, con la famiglia. La sorella Vera si trasferisce addirittura in Inghilterra dove si stabilizza e diviene insegnante. Libero invece frequenta l'università, come Conan Doyle sposa medicina, più per volere del padre che per inclinazione naturale. Curiosamente eredita dal principale personaggio dello scrittore scozzese, ma di origine irlandese, la passione per il violino e una sconfinata curiosità aperta su più campi del sapere. Incredibile poliglotta, capace di comprendere persino ebraico e arabo, si appassiona presto alla narrativa, senza però dimenticare gli studi che completa a Bologna. Diventa medico e parte dal basso. Dapprima presso la mutua, poi fa tappa in più studi dell'Emilia facendo esperienze persino in Croazia. E qua che conosce la sua futura moglie, una pianista di Pola, che sposa trasferendosi a Imola. La cittadina in cui ha sede il famoso autodromo di Formula 1 si presta per uno degli aneddoti più curiosi della famiglia Samale, almeno per chi scrive. Durante i bombardamenti per la liberazione dell'italia dalle truppe nazi-fasciste, il dottor Samale sta dormendo in una stalla per paura che qualche bomba possa cadere sulla casa, eventualità che puntualmente si materializza. Il fischio delle bombe che piovono e il boato sono lancinanti, le lingue di fuoco colorano le tenebre avviluppando la timidezza propria della notte. Urla, pianti e grida strozzano i cuori, come pugni in pieno stomaco che cacciano via gli ultimi vortici di ossigeno. La gente scappa in ogni dove, la pazzia consuma la ragione, rende simili agli animali, tutto istinto e zero controllo. La signora Nilde, questo il nome della moglie, però è donna coraggiosa, non si fa prendere dalla situazione, fa la cosa saggia. Si alza, si lancia fuori dalla stalla e accorre verso la casa squartata dalle lame grezze liberate dalle carlinghe dei maiali volanti, come li chiamava lo scrittore inglese della RAF Leslie Allin Lewis. Il passo è veloce, la fronte imperlata dal sudore. Entra in casa, non fa caso all'acro odore del fumo, che gli aggredisce le narici, né ai rumori che violentano la quiete simili al terrore che esplode in un mattatoio. Accorre per salvare quel poco di cibo che può portare via. Una salsiccia, dei frutti, un pezzo di pane... non è che in quel periodo ci fosse molto di più. Il Dottor Samale, invece, che fa? Insegue la moglie, ma non per aiutarla o confortarla. Prima di tutto vengono i i libri... Sfida la morte come un personaggio delle sue storie, magari armato di fioretto piuttosto che di sciabola, vola sulle fiamme, le attraversa, benedetto da una forza ultraterrena sensibile al sapere occulto serrato in impenetrabili strati di fogli. Quindi esce e, in mezzo al frambusto, zigzaga nella follia propria della bestialità umana con pile di volumi sulla schiena da collocare al riparo dalla proverbiale bomba a cui la cultura certo poco importa... Mitico!

Finita la guerra, arrivano tempi migliori per il dottore. E' ancora medico della mutua a Bologna, ma cinque anni dopo la sua carriera inizia a decollare, parimenti alla passione per la letteratura. Inventa, insieme a un collega, la Chionina per arginare la tubercolosi, scrive persino un trattato in materia e brevetta la scoperta, ma ha la sfortuna di esser superato da un medicinale inglese più incisivo. Inizia allora a interessarsi di psicologia medica. Passione quest'ultima che lo porterà a specializzarsi in psichiatria e a traferirsi a Roma. E' nella capitale, poco prima degli anni '60, che forgia l'interesse che lo lancerà nella scrittura, ovvero la passione per l'esoterismo. A "iniziarlo", oltre al pittore Ivan Mosca, è un collega psichiatra dal nome quanto mai adatto all'argomento: Servadio.

Dal 1960, a quarantasei anni, sotto il nome di Frank Graegorius, Libero Samale da sfogo alla propria passione e scrive qualcosa come cento romanzi, prevalentemente horror con risvolti esoterici e ambientazioni sparse in giro per l'Europa. Soluzione quest'ultima che permette all'autore di inserire leggende e folklore locale di cui ha preso cognizione diretta grazie agli innumerevoli viaggi intrapresi.

Un ictus lo colpisce nel 1984, lo rende semi infermo. Il danno è tanto grave che muore dopo appena nove mesi dalla lesione per un'ulteriore emorragia. Viene sepolto nel cimitero di Prima Porta, a Roma.

Libero Samale era uno scrittore che trattava temi macabri, con grande gusto nell'evocare atmosfere dense di mistero, oniriche e tendenti al claustrofobico, in questo forse il migliore in Italia. Meno ridondante e ripetitivo di Lovecraft, di certo meno pessimista e più legato alla tradizione esoterica (piuttosto che a inventare nuovi mondi o a toccare la fantascienza), ma forse meno capace di tenere compatto l'intero involucro al cui interno si compongono i passi di una storia. Di certo dotato di una verve ironica capace di renderlo simpatico. All'amico Sergio Bissoli, una volta, raccontò: "Un editore mi ha proposto di scrivere romanzi rosa... A me che scrivo romanzi gialli e neri, come i colori della bandiera asburgica. Via, su... Siamo seri!" Divertente il riferimento alla bandiera asburgica, davvero una chicca, specie quando dice di esser seri, in ossequio, penso io, al notorio umorismo asburgico. Una frase da cui però si evince anche lo spirito dell'autore, il suo approccio alla narrativa, un approccio che non è affatto dettato da ragioni commerciali. Samale utilizzava la scrittura come via per restare giovani, una magia autoindotta che traccia percorsi invisibili per evadare dalla monotonia che spesso caratterizza la vita di tutti i giorni, da qui la ricerca del fantastico, dell'avventura, buttando un occhio, e qualcosa di più di un occhio, verso quell'altrove su cui i sofisti affermavano di non doversi interrogare. "Scrivete soprattutto per voi" soleva dire ai colleghi in crisi di riscontri, anche per evitare che subissero fuorvianti influenze.

LIBERO SAMALE

aka

FRANK GRAEGORIUS

Abbiamo parlato dell'autore, adesso passiamo al testo, uno dei primi di Samale, uscito nel 1963, col numero 42 nella collana I Racconti di Dracula. Il titolo di uscita originario è fin da subito evocativo circa il contenuto del romanzo. Samale lo intitola, giustamente, Il Golem, scelta dettata dalla creatura leggendaria della tradizione ebraica protagonista nella parte terminale dell'elaborato, piuttosto che omaggio al famoso romanzo di Gustav Meyrink edito, col medesimo titolo, nel 1913 e divenuto uno dei romanzi importanti, se non il più importante, nel panorama letterario fantastico teutonico delle immediato dopo guerra. Vedremo nel testo come sia intenzione dell'autore avvicinarsi alla tradizione che sta alla base della figura del golem, anziché ispirarsi all'introspezione evocata dal collega austriaco che usa il golem in forma indiretta e non come un essere votato alla protezione degli ebrei da soprusi e angherie. Meyrink tende a nascondere addirittura la creatura, la trasforma in un qualcosa di ectoplasmatico, una specie di spettro che ricompare ogni 33 anni in un ghetto praghese, creando quel disordine ricordo della nefasta fuga verificatesi secoli indietro, quando il rabbino interessato dalla genesi dell'essere ne perse il controllo, un po' come, ci perdoneranno i puristi, raccontato da Crichton nella fuga dei dinosauri nel parco del Jurassic Park. Samale è vicino alla tradizione, se vogliamo il suo romanzo si accosta, pur restando più fedele alla tradizione, al capolavoro dell'espressionismo tedesco, anch'esso intitolato Il Golem e anch'esso privo di relazioni con Meyrink (contrariamente a quanto abbia sostenuto qualcuno su alcuni volumi). Film quest'ultimo uscito nel 1915 e diretto da Henrik Galeen e da Paul Wegener (cinque anni dopo sarà girato un prequel). Un film che parte dalla tradizione per preferire, in corso d'opera, sviluppo più vicini, se vogliamo, al Frankenstein di Mary Shelley (1818) piuttosto che ai lavori di Meyrink o alle leggende di Rabbi Low. Romanzo, quest'ultimo, a sua volta anticipato da L'Uomo della Sabbia - Der Sandmann (1815) di Ernst Theodor A. Hoffmann che per primo, pur se in chiave originale e fantascientifica (essendo il Dottor Spalanzani uno scienziato, non un mago o un alchemico o un cabbalista), ha portato in narrativa la figura dell'automa.

Ma vediamo prima di chiarire che cosa sia il golem. Innanzi tutto individuiamo l'area e la tradizione di appartenenza. Il golem viene spesso definito una "figura stanziale", poiché strettamente correlata alla tradizione cecoslovacca e, ancor più nel dettaglio, ai quartieri ebraici praghesi. Si tratta di un'analisi un po' superficiale, che trova forse corrispondenza nella narrativa ma non certo nella tradizione culturale dove ha una valenza e un significato molto più ampio e profondo, che si dilata per tutta la storia dell'uomo. Una figura che è in stretta relazione con la "genesi" dei testi sacri, significando "golem" materia grezza, informe, se vogliamo un qualcosa da plasmare come l'argilla e la terra nelle mani di Dio nell'ultimo giorno, dei sette (che poi son sei effettivi), dedicati alla creazione. Un termine che ai tempi moderni, in ebraico, viene usato anche per individuare i robot antropomorfi.

La parola compare per la prima volta proprio nei testi sacri, nel Tanakh, al verso sedici del salmo 139. Si tratta di un sostantivo che richiama il verbo "avviluppare" da intendersi, secondo interpretazioni esegete di studiosi della materia, "cosa ravvolta in sé stessa, ancora informe", in altri termini embrionale e dunque ancora imperfetta, accostata ad Adamo prima che Dio lo dotasse di un'anima. Il golem viene poi definito ne la Vulgata (382) di San Girolamo, ovvero la prima traduzione in lingua latina dall'ebraico della Bibbia, quale "Imperfetto, il non sviluppato, l'esistenza che precede l'essenza, la confusione che implica l'ordine e così via, di anologia in anologia". Dunque un termine e una figura antichissima, legata alla nascita delle religioni monoteiste e più fedelmente di quella ebraica, da cui poi si è quasi liberata per entrare nell'immaginifico dove prendono forma leggende e da queste la narrativa. E così, dalla genesi dell'uomo per opera di Dio, si è giunti alla genesi imperfetta per mano dell'uomo stesso, più nello specifico, dei maestri della Kabbalah in grado di plasmare una creatura gigantesca di argilla, secondo i dettami de Il Libro della Creazione (lo Sefer Yetzirah), e di renderla "viva" in virtù della conoscenza degli alfabeti delle 121 porte da ripetere sugli organi della creatura nonché della conoscenza delle parole proferite da Dio nell'atto della creazione di Adamo. A quest'ultimo riguardo, aspetto questo ripreso anche dalla narrativa, è fondamentale l'incisione della parola "AEMETH" ("verità") sulla fronte della creatura o sotto la sua lingua piuttosto che dietro i denti. Una combinazione di lettere, a emulare la parola proferita da Dio al cospetto di Adamo, in grado di animare la creatura, arrestabile in seguito solo cancellando il dittongo "AE" così da creare la parola "METH" ("morte"). Da qui il mito da non confondere con quello dell'homunculus, essere anch'esso antropomorfo, ma di creazione alchemica piuttosto che cabbalistica, risultato finale di un processo "sporco" e ancor più "blasfemo" rispetto alla tradizione del golem, che invece è legata alla tradizone divina, poiché tende a scimmiottare, per altra via, il tema della creazione addirittura prevedendo la presenza di sterco di cavallo e di seme umano. Da qui il monito dei maestri della Kabbalah: "L'uomo che crea la vita in modo artificiale, uccide la presenza di Dio suscitando l'idolatria, poiché passare dal simbolo mistico alla realtà uccide Dio in quanto la formula completa informa un altro testo."

E qual'era allora lo scopo di queste creature antropomorfe, mute e prive di anima? In origine era quello di proteggere la popolazione ebraica dai soprusi e dalle angherie, ma anche di rispondere agli ordini del loro creatore per eseguire lavori pesanti. Quest'ultima evoluzione è dovuta soprattutto alle storie che gravitavano, nel XVI secolo, attorno alla figura del rabbino Jeudah Low di Praga. Secondo la leggenda, questo rabbino, nel 1580 plasmò dal fango della Moldava il Golem e perseverò in queste creazioni per impiegare gli esseri per le ragioni sopracitate. Purtroppo però era incapace di controllarli nel lungo periodo, a causa dalla costante ma graduale crescita di dimensione degli stessi. Allora ecco l'intervento volto a eliminare il dittongo della vita, fin quando un giorno perse il controllo di una sua creatura che devastò l'intero villaggio. Leggenda quest'ultima che sta alla base delle storie della narrativa e che, come vedremo, è lo spunto di ispirazione del romanzo di Libero Samale aka Frank Graegorius.

Per dirla in termini semplici, con la figura del Golem l'uomo gioca a fare Dio, emulandolo nell'atto di creare vita, partendo dal medesimo fango e argilla e usando la stessa "magia", definiamola così, per dare vita e corpo alla creazione, senza però esser in grado di infondere l'anima e la carne al uomo plasmato. Da qui un essere imperfetto, privo di emozioni, paure, parola e pensiero... un automa, appunto.

Su questo tema rinvio all'articolo dell'amico Giuliano Conconi che sulla materia ha compiuto un vero e proprio studio. Trovate qua un sunto: http://nerocafe.net/nero-history/la-leggenda-del-golem/

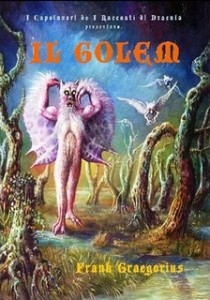

La locandina della I Edizione.

Chiarito di cosa si stia parlando, analizziamo il romanzo di Samale. Centotrentacinque pagine circa, tredici capitoli seguiti dalla conclusione, storia tutta ambientata in una notte, in un paese di campagna sul confine della Slovacchia.

Protagonista è un giovane procuratore legale, Jan Hodza, che ricorda vagamente il Jonathan Harker del Dracula di Stoker. Come il più famoso collega, Jan viene inviato dal suo studio in un paese periferico di campagna, Poldice, per relazionarsi con un ricco mercante. Questa volta il giovane non deve trattare un acquisto, bensì una vendita sui Monti Tatra (località che da il nome a un lussuoso marchio di auto ceke, n.d.r.). Lo accompagna nel viaggio un losco e ambiguo contrabbandiere, tale Milan. Il cliente, un po' come Dracula, è un misantropo che esce poco di casa e su cui girano strane voci di stregoneria. A differenza però dell'antagonista di Stoker, il cliente di Jan, tale Simeon Goldstein, è un cabbalista votato al bene, quanto meno nelle intenzioni.

La sfortuna del protagonista è di giungere in paese nella serata sbagliata, la notte definita del diavolo. Muore infatti un giovane di tubercolosi e il popolo, fatto di bigotti e di pagani che finiscono col rinnegare la parola di Dio rappresentata dal tentativo di un prete che cerca di farli ragionare, si scaglia contro il vecchio cabbalista. Lo accusano infatti di stregoneria, inoltre lanciano proclami antisemiti e il vecchio è un ebreo. Il protagonista deve star ben attento a dire dove si reca, un po' come l'Harker di Stoker quando giunge in Romania, anche se a differenza del romanzo dell'irlandese gli indigeni stanno progettando di assaltare la magione dell'uomo. Se gli zigani rumeni sono al servizio del principe della notte, quelli ceki sono tutti contro il cabbalista. Diciamo che Simeon è una sorta di negativo di Dracula e dunque un corrispettivo benigno. I locali, un volgo degenere, si fanno infatti forza della carica di una strega, la regina degli Zigani, che è l'elemento di maggiore personalità del paese in cui trova spazio un campo di nomadi. La vecchia, insieme alla sua combriccola, va in giro a estorcere denaro sotto la minaccia di maledizioni, garantisce guarigioni in cambio di denaro, scredita medici e uomini di religione, ma soprattutto si scaglia contro il grande rivale ebreo. Samale non spiega più di tanto il motivo, lo pone solo come lotta tra la bellissima figlia della zingara, anch'essa strega che evoca demoni e ipnotizza con il ricorso di droghe, musica e suggestione, e la nipote del cabbalista, entrambe interessate al giovane procuratore piovuto in paese. La prima usa la seduzione erotica e il ballo, la seconda la dolcezza timida e casta. La prima è falsa ma eccitante (carica erotica enorme ed elegante ben resa da Samale), la seconda sincera e castigata. La zingara è attratta dalla purezza del giovane, la vuole contaminare per inebriarlo e portarlo alla perdizione strappandogli via l'anima e, non da ultimo, i suoi patrimoni. Diametralmente opposto l'obiettivo dell'altra. Se quest'ultima vuole il cuore del giovane per condividere la vita fino all'intervento della morte, la prima desidera domarlo per provare a se stessa quanto sia forte. Dunque la dicotomia dell'altruismo funzionale al donarsi all'altro contro l'egoismo funzionale all'affermazione personale. E' il vecchio tema della magia bianca contro la magia nera, su cui si innesca la passione amorosa di cui il protagonista è pedina vittima degli eventi, assimilabile a una biglia che schizza da una parte all'altra, protagonista di un flipper impazzito e schiavo di ingranaggi più grandi.

Tutto succede in ventiquattro ore, un incubo dove fanno il loro gioco le droghe, l'alcool, le allucinazioni più perverse, agevolate da quadri sinistri, tarocchi, riti magici e musica ipnotica. Jan riesce a resistere grazie alla forza d'animo, a una purezza che gli permette di contemplare il golem, prima che questo entri in azione, senza subire danno alcuno, contrariamente alla leggenda che dice che chi guarda il golem muore poiché ciò è prerogativa degli eletti. E' per questo che il vecchio Simeon gli affida la nipote, come se l'arrivo del giovane fosse il risultato di un destino già scritto e di cui il vecchio ha sempre saputo.

L'incontro tra i due avviene nella casa del vecchio ed è una visione che stordisce Jan, sempre sul filo da cui è facile cadere negli abissi del non ritorno ovvero quelli della pazzia. Il vecchio è un ottantenne ancora in forma, è seduto con un libro in grembo ed è contornato da strani quadri. Ha alle spalle un'enorme gigantografia che rappresenta un vecchio disteso in una bara scoperta (ancora rimandi indiretti a Dracula), sulla quale se ne sta appollaiato un corvo (animale dalla forte ma contraddittoria carica simbolica), oltre al quale divampano fiamme che avvolgono una grottesca creatura androgina, metà uomo e metà donna, sospesa fra nubi tempestose. Samale/Graegorius impreziosisce il testo di molte descrizioni come questa, dotando il tutto di un forte simbolismo non sempre facilmente intelliggibile. Purtroppo la parte centrale è un continuo passsare da realtà a visioni, molto affascinante senz'altro ma che dilata il contenuto, col povero Jan costretto a subire un bombardamento di immagini e di incubi per poi tornare a immergersi nella follia di una notte degenere (forse ancor più folle delle visioni arcane), sperando di salvare Simeon e la sua nipote dalla spinta omicida di un intero popolo. Tra le visioni è centrale quella di un mascherone scolpito nel marmo, una faccia ipocrita, vagamente asimmetrica nei lineamenti con un sorriso "faunesco" distorto, accompagnato dall'iscrizione in caratteri gotici "In Hoc Signo, Perdes".

Solo negli ultmi capitoli, quando i due giovani saranno nelle grinfie della giovane strega ormai sul punto di soccombere, entrerà in azione il golem. Se da una parte Graegorius riesce a creare aspettativa e a suscitare orrore (su tutti è da segnalare l'attacco dei topi che cercheranno di sbranare i due prigionieri protagonisti, incapaci di difendersi perché legati), pecca un po' nella costruzione dei dialoghi, a mio avviso troppo cinematografici. C'è invece da elogiare il rispetto della tradizione dell'antica figura ebraica. Il golem, antropomorfo e costruito di argilla, da statua, entra in azione grazie a una pergamena contenente il nome di Dio e che Simeon gli infila in bocca. Ecco che si anima per portare aiuto al suo creatore e si scaglia contro la popolazione impazzita, facendo scempio e distruggendo quanto gli capiti a tiro. A violenza si risponde con violenza, curioso che il nome di Dio venga quindi fatto inserire in bocca alla creatura, quasi come verbo, come voce silente dato che l'essere è muto, ma di questi tempi si potrebbe anche capire il perché, visto che non succede poi molto di diverso in nome della religione. I nomadi vengono travolti, così come i popolani ignoranti. A ogni gesto l'essere cresce di dimensioni, diventa una sorta di dinosauro. Ideale metafora che vuole che dalla violenza nasca ulteriore violenza in una spirale crescente di morte e di distruzione, aspetti questi ultimi che Graegorius andrà a descrivere con scenari proprio di un campo di battaglia. "Il fragore cadenzato, che aveva già scosso la terra tornò a farsi udire sovrastando il vocio scomposto della folla... Quel tremito si trasformò in un terremoto che sussultò e ondulò a lungo", questo è il clima apocalittico in cui va a versare l'epilogo, proprio come quando in Jurassic Park le creature estinte da Dio per lasciar spazio all'uomo vengono riportate in vita da quest'ultimo in quella che altro non è la base iniziale della genesi: la manipolazione del DNA, da intendersi come la lavorazione dell'argilla e della terra usata da Dio all'alba del mondo. Un gioco pericoloso, come sottolinea Spielberg quando parla della genetica (da leggersi creazione) quale forza più dirompente che esista col rischio di usarla come un bambino (leggersi uomo) che giochi con la pistola (leggersi distruzione) del padre (leggersi Dio).

Graegorius introduce qua un contenuto di valenza metaforica, qualificando l'essere come un qualcosa di neutro, originariamente inoffensivo come tutte le creazioni dell'uomo, ma che assume connotati negativi in funzione dell'ambiente in cui viene inserito o che comunque funge da catalizzatore delle passioni umane con conseguenze negative se queste assumono valore distruttivo. E' un po' l'esempio costituito dall'energia nucleare, nata non certo per essere distruttiva o per placare un popolo (quello giapponese) fin troppo belligerante e tutt'altro che arrendevole, ma che poi... abbiamo visto le conseguenze. "Il golem diventava sempre più alto, sempre più grosso, come se la malvagità umana accumulata dentro di lui nutrisse il suo corpo d'argilla via via che centuplicava il suo furore."

Gli ultimi due capitoli del romanzo sono notevoli, Graegorius si serve di una figura leggendaria per ricreare riflessioni che si sviluppano su versanti esoterici ma anche essoterici. Da quest'ultimo punto di vista si pongono riflessioni relative alle capacità distruttive delle scoperte dell'uomo, che finiscono per prendere una piega contraria alla creazione e alla costruzione, al miglioramento umano. Dalla genesi nasce così la morte, un po' come minacciato da quei moniti che abbiamo evidenziato quando abbiam parlato dei pericoli connessi alla creazione del golem, al voler ergersi quale soggetti che giocano nell'imitare Dio senza rendersi conto che questo non è stato concesso all'uomo, il quale è solo un ospite di un mondo creato da altri. Atteggiamenti arroganti che portano alla guerra, perché, in fondo, l'uomo, o meglio la massa, è cattiva, regala spesso il peggio per la volontà di sopraffare chi è diverso, chi è migliore o chi, come diceva Socrate, assume l'atteggiamento del tafano per cercare di convincere che è più importante la cura dell'anima rispetto al materialismo. Notevole conclusione, che non anticipo, ma che è in perfetta linea con la tradizione ebraica del sacrificio e in cui il cabbalista capisce di aver peccato, perché ha agito in nome di Dio creando distruzione, contravvenendo a uno dei dettami donati sul Sinai. "Ho voluto imitare Leon Ben Bezabel, per proteggere la mia famiglia. Ma ho peccato. Ho scatenato le forze dell'inferno e, quel che è peggio, mi sono servito del nome del signore di Giustizia!" Ecco che, implicitamente, Graegorius propone il tema del rapporto magia bianca - magia nera, evidenziando come il confine sia molto sottile e come sia difficile restare in una zona franca quando si ricorre alla magia per perseguire risultati esterni. La magia è sempre pericolosa, perché si fonda sull'evocazione di intelligenze esterne per ottenere come risultato il controllo, il potere e il dominio, tutti aspetti negativi. Il vero asceta deve invece sviluppare il proprio io, aiutare gli altri a fare altrettanto e non perseguire biechi risultati apprezzabili in termini economici o di potere. Ecco allora che il golem, come spiega Goldstein, nella visione di Samale, "è la stessa umanità destinata a perire per colpa della sua bestialità"

La ristampa in catalogo della DAGON PRESS

corredata da analisi che rendono più appetibile la lettura.

In definitiva Sinfonia del Terrore alias Il Golem è un breve romanzo dell'orrore, che si legge molto velocemente e scorre in modo fluente, testimonianza di una narrativa fantastica italiana che in modo assurdo si persevera, salvo pochi appassionati, a voler continuare a tenere sepolta nell'undergroung. Ci sono dei limiti, forse l'opera paga qualcosa nel fatto di essere diluita da una duplice anima, da una parte quella visionaria che si sviluppa in una dimensione fantasiosa e claustrofobica, una sorta di peregrinaccio mentale indotto da svariate componenti e fatto di colori, fughe in dedali sotterranei, apparizioni oniriche e inquietanti; dall'altra, la più interessante, quella terrena, che diviene teatro di scontro tra il male e un bene che si trasforma anch'esso in male, per mano di una creatura neutra figlia della mitologia religiosa ebraica che si anima però in funzione del mondo in cui viene chiamata a vivere; un mondo che non può che essere animato da propositi malvagi e, a loro modo, distruttivi, dove corruzione (carnale ed economica), ignoranza e materialismo trovano sempre terreno fertile. Un humus che dona frutti avariati e velenosi come quelli che costarono la cacciata dall'eden di quella prima creatura che, secondo alcuni racconti, costituì l'evoluzione dal golem all'uomo e che ne testi risponde al nome di Adamo. Mitologia e religione che si inseguono dunque in un'eterna corsa, sotto la benedizione di quella narrativa reputata da molti come minoritaria, ma che invece costituisce spesso campo di capolavori incompresi: lunga vita dunque alla narrativa fantastica e ai suoi immortali autori.